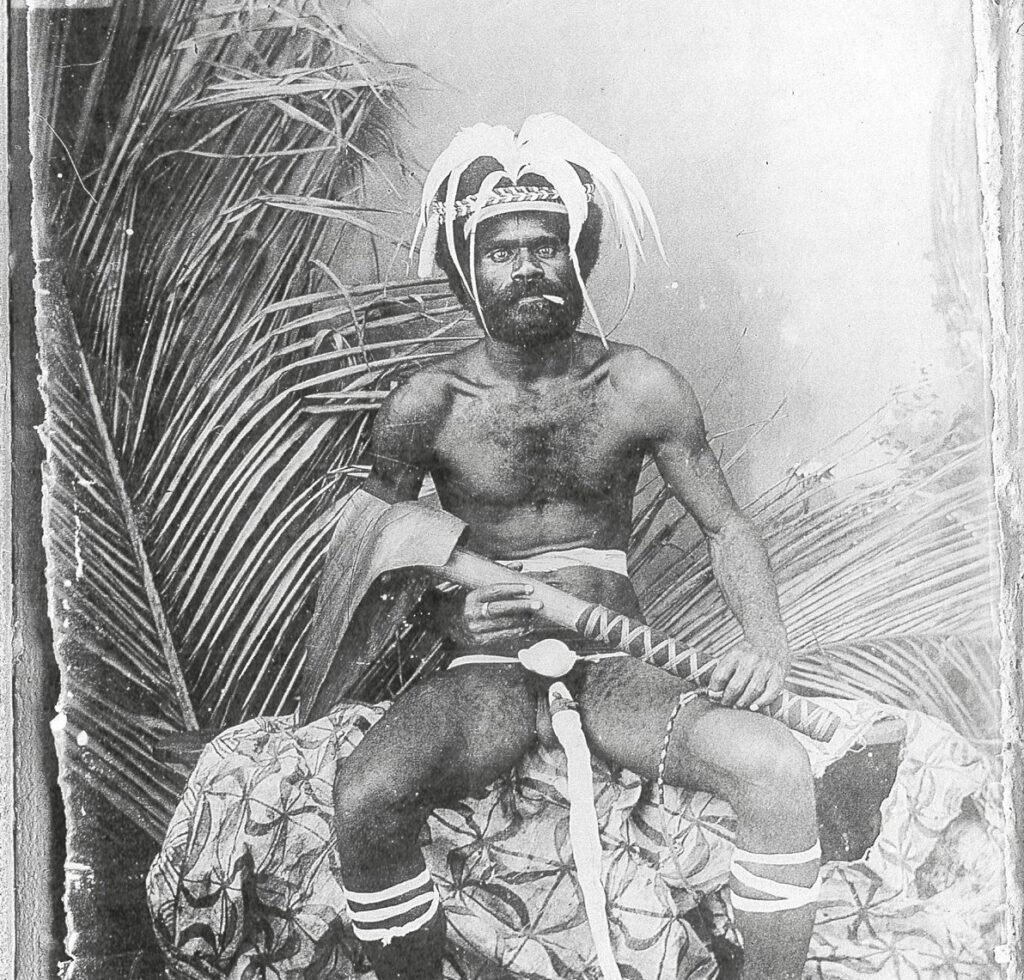

Poindi-Patchili reste l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire kanak. Ce chef charismatique, né vers 1830, a marqué la résistance contre la colonisation française en Nouvelle-Calédonie par son courage, sa vision politique et les légendes qui entourent encore aujourd’hui sa mémoire. Son parcours extraordinaire, de leader respecté à résistant exilé, témoigne d’une époque charnière où les peuples autochtones luttaient pour préserver leur identité face à l’expansion coloniale.

Cette figure légendaire continue de fasciner par les récits qui l’entourent, notamment ses prétendus pouvoirs surnaturels et sa capacité à rassembler les clans. Découvrir l’histoire de Patchili, c’est plonger dans l’âme de la culture kanak et comprendre les enjeux de cette période tumultueuse de l’histoire calédonienne.

Qui était Poindi-Patchili ? Portrait d’un Chef Kanak d’Exception

Poindi-Patchili, de son nom complet, incarnait la quintessence du leadership kanak traditionnel. Né vers 1830 dans un clan de Ponérihouen, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie, il appartenait à une lignée respectée qui lui conférait déjà une certaine légitimité auprès des siens.

Sa personnalité charismatique et sa sagesse naturelle lui valurent rapidement le respect des différents clans de la région. Chef des tribus de Wagap et de Pamale, situées entre Touho and Hienghène, Patchili s’imposait par son charisme exceptionnel, sa vision politique aiguisée et sa remarquable capacité à rassembler les communautés autour d’objectifs communs.

Dès son plus jeune âge, Patchili perçut la menace que représentait l’administration coloniale française pour son peuple. Cette lucidité précoce allait façonner tout son destin et faire de lui l’un des symboles de la résistance kanak. Son statut de chef traditionnel lui permettait d’exercer une influence considérable, non seulement sur ses propres tribus, mais également sur un réseau étendu d’alliances tribales qui s’étendait sur une grande partie de la côte est calédonienne.

Les témoignages de l’époque décrivent un homme d’une intelligence remarquable, capable de comprendre les enjeux politiques complexes de la colonisation tout en préservant les valeurs traditionnelles kanak. Cette dualité entre modernité tactique et fidélité ancestrale faisait de lui un leader particulièrement respecté et redouté.

Les Origines et le Contexte Historique de sa Naissance

L’émergence de Patchili comme figure de premier plan coïncide avec une période cruciale de l’histoire calédonienne. Vers 1853, l’établissement définitif de la France en Nouvelle-Calédonie bouleversa l’organisation sociale traditionnelle kanak, créant des tensions qui allaient perdurer pendant des décennies.

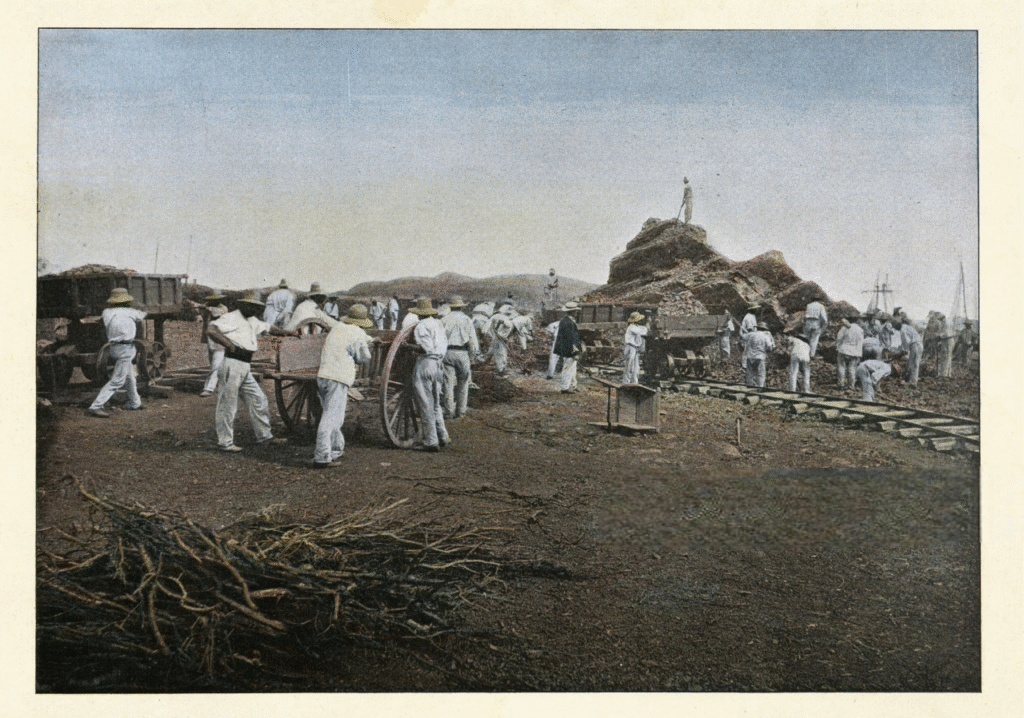

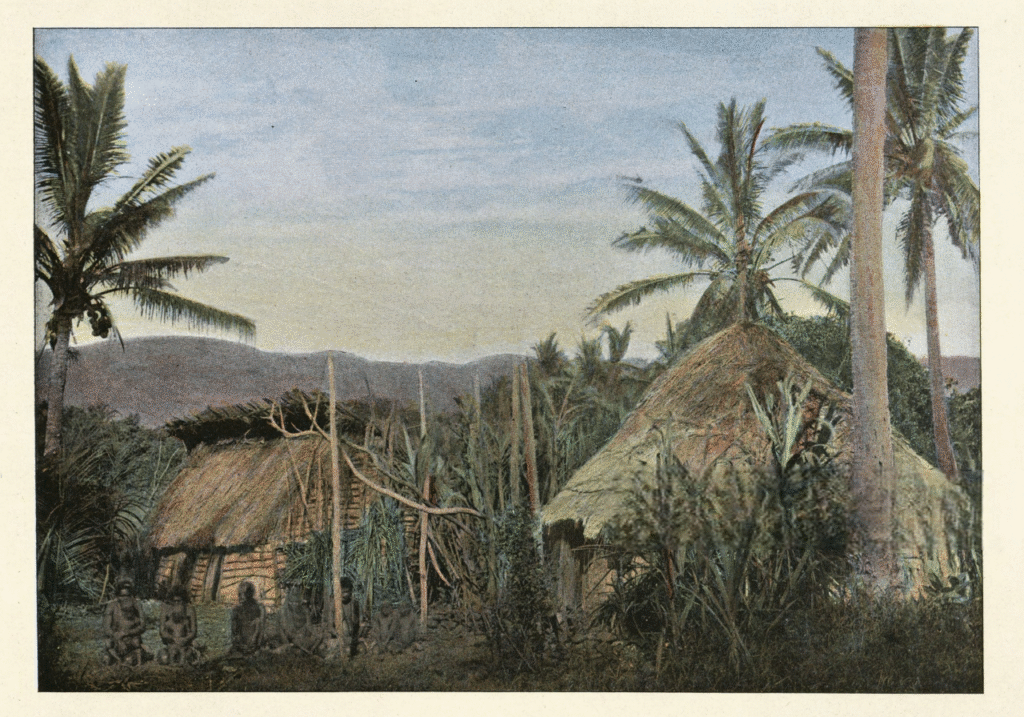

Le clan de Ponérihouen, dont était originaire Patchili, occupait une position stratégique sur la côte est. Cette région, riche en ressources naturelles et dotée d’un accès privilégié à la mer, représentait un enjeu majeur pour les colons français qui cherchaient à étendre leur contrôle territorial. La pression coloniale s’intensifiait progressivement, avec l’installation de colons, la mise en place d’une administration française et l’introduction de nouvelles lois qui remettaient en question l’autorité des chefs traditionnels.

Dans ce contexte tendu, la naissance de Patchili vers 1830 le plaçait dans une génération charnière : assez jeune pour grandir avec la conscience de la menace coloniale, mais suffisamment mature pour comprendre les enjeux et développer une stratégie de résistance. Son éducation traditionnelle kanak, combinée à sa compréhension des réalités politiques nouvelles, forgeait un leader unique en son genre.

Les récits familiaux et tribaux de cette époque soulignent que Patchili manifestait déjà dans sa jeunesse des qualités de leadership exceptionnelles. Sa capacité à anticiper les mouvements coloniaux et à organiser des réponses coordonnées témoignait d’une intelligence stratégique rare qui allait faire de lui un adversaire redoutable pour l’administration française.

La Résistance Contre la Colonisation : Un Combat Déterminé

Patchili s’opposa très tôt à l’établissement de la France en Nouvelle-Calédonie, adoptant une posture de résistance active qui marqua toute sa vie adulte. Cette opposition ne relevait pas d’un simple rejet de l’autorité, mais d’une vision claire des conséquences de la colonisation sur l’identité et l’autonomie du peuple kanak.

Sa stratégie de résistance s’articulait autour de plusieurs axes complémentaires. D’abord, il développa un réseau d’alliances tribales qui lui permettait de coordonner les actions de plusieurs clans simultanément. Cette approche collective constituait une innovation tactique majeure, car elle transformait des résistances locales isolées en un mouvement plus large et plus cohérent.

Ensuite, Patchili excellait dans la guerre psychologique. Les légendes qui l’entouraient, notamment ses prétendus pouvoirs surnaturels, contribuaient à démoraliser ses adversaires tout en galvanisant ses partisans. Cette dimension mystique de son leadership, loin d’être accessoire, représentait un atout stratégique considérable dans une société où les croyances traditionnelles conservaient une influence majeure.

La résistance de Patchili ne se limitait pas aux affrontements directs. Il organisait également des actions de sabotage, des boycotts de l’administration coloniale et des campagnes de mobilisation qui visaient à maintenir la cohésion du peuple kanak face aux tentatives de division des autorités françaises. Cette approche multiforme témoignait d’une compréhension sophistiquée des mécaniques du pouvoir et de la résistance.

Son influence s’étendait bien au-delà de ses territoires d’origine, touchant des communautés éloignées qui voyaient en lui un symbole d’espoir et de dignité face à l’oppression coloniale.

La Grande Coalition de 1868 : Un Moment Décisif

La participation de Patchili à la grande Coalition de 1868 constitue l’un des épisodes les plus significatifs de sa carrière de résistant. Cette coalition représentait une tentative ambitieuse d’unifier les différents clans kanak dans un mouvement de résistance coordonnée contre l’autorité coloniale française.

L’organisation de cette coalition révélait les qualités exceptionnelles de Patchili en matière de diplomatie tribale. Réussir à rassembler des clans traditionnellement rivaux ou indépendants nécessitait un charisme hors du commun et une capacité de négociation remarquable. Patchili parvint à dépasser les rivalités ancestrales pour créer un front uni face à l’ennemi commun.

La coalition de 1868 se caractérisait par sa dimension stratégique globale. Plutôt que de mener des actions isolées, les participants coordonnaient leurs efforts pour maximiser l’impact sur l’administration coloniale. Cette approche systémique témoignait d’une évolution majeure dans les méthodes de résistance kanak, passant de réactions spontanées à une véritable planification militaire.

L’échec relatif de cette coalition ne diminue en rien l’importance historique de l’initiative. Elle démontrait que les peuples kanak étaient capables de s’organiser de manière sophistiquée et de développer des stratégies politiques complexes. Pour Patchili personnellement, cette expérience renforça sa réputation de leader visionnaire et confirma son statut de figure centrale de la résistance.

Les conséquences de cette coalition marquèrent durablement les relations entre les autorités françaises et les communautés kanak, établissant Patchili comme un adversaire politique majeur que l’administration coloniale ne pouvait plus ignorer.

Patchili et la Révolte Kanak de 1878

La grande révolte kanak de 1878 constitue l’apogée de la carrière de résistant de Patchili. Aux côtés d’autres chefs prestigieux comme Bouarate de Hienghène, Watton, Kaké et Gélina, il participa à ce mouvement insurrectionnel d’envergure qui ébranla l’ordre colonial en Nouvelle-Calédonie.

Cette révolte se distinguait des précédentes par son ampleur géographique et sa coordination tactique. Patchili apportait à ce mouvement son expérience de la coalition de 1868 et son réseau d’alliances tribales, contribuant significativement à l’organisation et à la logistique de l’insurrection. Son rôle dépassait celui d’un simple participant : il était l’un des stratèges principaux de cette entreprise de grande envergure.

L’implication de Patchili dans la révolte de 1878 révélait sa constance dans l’engagement résistant. Dix ans après la coalition de 1868, il continuait de croire en la possibilité d’une victoire face aux forces coloniales et investissait toute son énergie dans cette nouvelle tentative de libération. Cette persévérance témoignait d’une détermination inébranlable et d’une foi profonde en la justesse de sa cause.

La révolte permit également à Patchili de consolider encore davantage sa réputation légendaire. Les récits de ses exploits pendant cette période alimentèrent les mythes qui l’entouraient, notamment ses prétendues capacités à « tuer ses ennemis à distance » et son don d’ubiquité qui lui permettait d’être présent simultanément sur plusieurs théâtres d’opération.

Bien que la révolte ait finalement échoué, elle marqua définitivement l’histoire calédonienne et confirma le statut de Patchili comme l’une des figures les plus importantes de la résistance kanak du XIXe siècle.

La Légende du Chef aux Pouvoirs Surnaturels

L’une des dimensions les plus fascinantes de la personnalité de Patchili réside dans les légendes surnaturelles qui l’entouraient. Les tribus autochtones lui attribuaient des pouvoirs extraordinaires qui dépassaient largement les capacités humaines ordinaires, faisant de lui une figure mythique autant qu’historique.

Le don d’ubiquité constituait l’un des pouvoirs les plus remarquables attribués à Patchili. Selon les témoignages de l’époque, il était capable d’être présent simultanément en plusieurs endroits, ce qui lui permettait de coordonner des actions sur un territoire étendu tout en déjouant les tentatives de capture de l’administration coloniale. Cette capacité légendaire contribuait significativement à son efficacité tactique et à sa réputation d’invincibilité.

Les récits décrivent également Patchili comme un « marcheur infatigable » possédant une endurance surhumaine qui lui permettait de parcourir des distances considérables sans montrer de signes de fatigue. Cette caractéristique s’avérait particulièrement précieuse dans un contexte de guérilla où la mobilité constituait un avantage décisif face aux forces coloniales moins mobiles.

La capacité à « tuer ses ennemis à distance » représentait peut-être l’aspect le plus impressionnant de sa légende. Cette attribution de pouvoirs magiques témoignait du respect mêlé de crainte que Patchili inspirait, y compris à ses adversaires. Ces croyances, qu’elles correspondent ou non à une réalité objective, jouaient un rôle psychologique crucial dans l’efficacité de sa résistance.

Ces légendes ne relevaient pas de la simple superstition, mais s’inscrivaient dans un système de représentations culturelles kanak où le pouvoir spirituel et le leadership politique étaient intimement liés. Patchili incarnait ainsi un idéal de chef traditionnel doté d’attributs exceptionnels qui légitimaient son autorité auprès des communautés autochtones.

L’Arrestation et l’Exil : Une Fin Tragique

L’arrestation de Patchili en 1887 marqua un tournant dramatique dans son destin. Officiellement accusé d’un vol de cochons, cette arrestation s’inscrivait en réalité dans une stratégie plus large de l’administration coloniale visant à neutraliser définitivement les leaders de la résistance kanak.

L’accusation de vol paraissait dérisoire au regard de l’envergure du personnage et de son rôle historique dans la résistance anticoloniale. Cette disproportion entre le motif officiel et l’importance réelle de Patchili suggère que les autorités françaises cherchaient un prétexte légal pour éliminer un adversaire politique gênant sans avoir à reconnaître officiellement son statut de leader résistant.

La décision d’exiler Patchili au bagne d’Obock à Djibouti révélait la détermination des autorités coloniales à l’éloigner définitivement de son territoire d’influence. Ce choix géographique n’était pas anodin : Djibouti représentait l’une des destinations les plus éloignées et les plus inhospitalières de l’empire colonial français, rendant tout retour pratiquement impossible.

L’exil de Patchili constituait également une stratégie de démoralisation visant les communautés kanak qui perdaient ainsi leur leader charismatique. L’administration coloniale espérait qu’en privant la résistance de sa figure emblématique, elle parviendrait à décourager définitivement les velléités d’opposition autochtone.

Les conditions de détention au bagne d’Obock étaient particulièrement difficiles, combinant un climat hostile, un isolement total et des conditions sanitaires déplorables. Pour un homme habitué à la liberté de mouvement et à l’exercice du leadership, cet enfermement représentait une épreuve psychologique autant que physique.

La Mort en Exil : Le 14 Mai 1888

Le 14 mai 1888, Patchili s’éteignait au bagne d’Obock à l’âge d’environ 58 ans. Cette mort en terre étrangère, loin de sa Nouvelle-Calédonie natale et de ses proches, constituait l’épilogue tragique d’une existence entièrement dédiée à la défense de son peuple.

Les circonstances de sa mort restent largement méconnues, faute de documentation précise sur les conditions de détention au bagne d’Obock. Cette absence de témoignages détaillés ajoute une dimension supplémentaire à la tragédie, privant l’histoire d’un récit complet des derniers moments de cette figure emblématique.

La nouvelle de la mort de Patchili dut constituer un choc considérable pour les communautés kanak de Nouvelle-Calédonie. La disparition de leur leader légendaire marquait symboliquement la fin d’une époque de résistance active et l’entrée dans une nouvelle phase des relations entre peuples autochtones et administration coloniale.

Cette mort en exil transformait Patchili en martyr de la cause kanak, ajoutant une dimension sacrificielle à sa légende. Son destin tragique illustrait de manière poignante le prix payé par les leaders autochtones qui osaient défier l’ordre colonial établi.

L’éloignement géographique de sa mort contribua paradoxalement à renforcer son mythe. N’ayant pas de tombe accessible en Nouvelle-Calédonie, Patchili devenait une figure plus abstraite et symbolique, échappant aux contingences matérielles pour devenir une incarnation pure de l’idéal résistant kanak.

L’héritage de sa mort résonne encore aujourd’hui comme un rappel des injustices de la période coloniale et du courage de ceux qui s’opposèrent à l’oppression au prix de leur vie.

L’Héritage Culturel : Objets et Mémoire Collective

L’héritage matériel de Patchili se perpétue aujourd’hui à travers la conservation de quatre objets personnels dans les collections des musées de Bourges. Ces artefacts, donnés par Gervais Bourdinat, constituent des témoignages tangibles de l’existence de ce chef légendaire et permettent d’établir un lien concret entre le mythe et la réalité historique.

La préservation de ces objets dans un musée français soulève des questions complexes sur la circulation du patrimoine culturel kanak et les enjeux de restitution. Ces pièces, qui appartenaient à l’un des plus grands leaders de la résistance anticoloniale, se trouvent aujourd’hui dans l’ancienne puissance coloniale, créant une situation paradoxale riche en symbolisme.

Au-delà des objets matériels, l’héritage de Patchili perdure dans la mémoire collective kanak. Son nom continue d’être transmis de génération en génération, portant avec lui les valeurs de courage, de dignité et de résistance face à l’oppression. Cette transmission orale constitue le véritable patrimoine laissé par Patchili à son peuple.

Les récits contemporains sur Patchili témoignent de la vivacité de sa mémoire dans la société calédonienne actuelle. Il demeure une référence pour les mouvements d’affirmation identitaire kanak et continue d’inspirer ceux qui luttent pour la reconnaissance des droits autochtones.

L’intégration de l’histoire de Patchili dans les programmes éducatifs et les initiatives culturelles contemporaines illustre sa pertinence continue. Sa figure transcende les clivages politiques pour devenir un patrimoine commun de la Nouvelle-Calédonie, reconnu tant par les communautés kanak que par l’ensemble de la société calédonienne.

Cette dimension patrimoniale de l’héritage de Patchili contribue à maintenir vivante la mémoire d’une période cruciale de l’histoire calédonienne et à transmettre aux nouvelles générations les leçons de courage et de détermination incarnées par ce leader exceptionnel.

Patchili Dans le Contexte des Autres Chefs Kanak de l’Époque

Pour comprendre pleinement l’importance de Patchili, il convient de le situer parmi ses contemporains qui participèrent également à la résistance kanak du XIXe siècle. Des figures comme Bouarate de Hienghène, Watton, Kaké et Gélina partageaient avec lui la détermination de préserver l’autonomie de leur peuple face à la colonisation française.

Bouarate de Hienghène, notamment, présentait des similitudes frappantes avec Patchili en termes d’influence territoriale et de capacité mobilisatrice. Tous deux exerçaient leur leadership sur la côte est calédonienne et développaient des stratégies de résistance sophistiquées qui dépassaient les simples réactions spontanées aux agressions coloniales.

La collaboration entre ces différents chefs révélait leur capacité à dépasser les rivalités tribales traditionnelles pour construire des alliances stratégiques face à l’ennemi commun. Cette évolution vers une approche plus collective et coordonnée témoignait d’une adaptation remarquable aux nouveaux défis posés par la colonisation.

Patchili se distinguait néanmoins de ses pairs par l’ampleur des légendes qui l’entouraient. Alors que les autres chefs étaient respectés pour leur courage et leur leadership, Patchili bénéficiait en plus d’une aura mystique qui renforçait considérablement son influence psychologique sur les populations autochtones comme sur ses adversaires.

Cette spécificité légendaire de Patchili contribuait à faire de lui une figure plus emblématique que ses contemporains, expliquant en partie pourquoi sa mémoire a mieux traversé les siècles et continue d’occuper une place particulière dans l’imaginaire calédonien.

L’étude comparative de ces différents leaders permet de mieux appréhender la richesse et la diversité des stratégies de résistance kanak, tout en soulignant les qualités exceptionnelles qui faisaient de Patchili une personnalité unique en son genre.

La Mémoire de Patchili Dans la Nouvelle-Calédonie Contemporaine

Aujourd’hui, la figure de Patchili continue d’occuper une place importante dans la conscience collective calédonienne. Son histoire traverse les générations et inspire encore les mouvements contemporains de revendication identitaire et politique, témoignant de la persistance de son message au-delà des siècles.

Les initiatives culturelles et éducatives actuelles accordent une attention croissante à l’histoire de Patchili, reconnaissant son rôle fondamental dans la construction de l’identité calédonienne. Des associations, des établissements scolaires et des institutions culturelles s’attachent à transmettre son héritage aux nouvelles générations.

Cette reconnaissance contemporaine s’inscrit dans une démarche plus large de réconciliation avec l’histoire coloniale et de valorisation du patrimoine kanak. Patchili devient ainsi un symbole de dialogue entre les communautés, sa figure transcendant les clivages pour incarner des valeurs universelles de courage et de dignité.

Les supports modernes de communication permettent une diffusion élargie de son histoire, comme en témoignent les nombreux articles, blogs et sites web qui lui sont consacrés. Cette présence numérique assure une transmission actualisée de sa mémoire, adaptée aux modes de communication contemporains.

L’intérêt touristique pour l’histoire de Patchili contribue également à maintenir sa notoriété, les visiteurs de la Nouvelle-Calédonie découvrant à travers sa biographie les enjeux historiques et culturels de l’archipel. Cette dimension touristique, tout en préservant le respect dû à sa mémoire, participe à la valorisation du patrimoine calédonien.

Cette persistance de la mémoire de Patchili dans la société contemporaine illustre la pertinence continue de son message et la richesse de l’héritage qu’il a légué à la Nouvelle-Calédonie d’aujourd’hui.

Conclusion : Un Héritage qui Transcende les Siècles

L’histoire de Poindi-Patchili dépasse largement le cadre d’une simple biographie historique pour devenir un témoignage universel sur la résistance, la dignité et la préservation de l’identité face à l’oppression. Ce chef kanak exceptionnel a su transformer son engagement personnel en un héritage collectif qui continue d’inspirer et d’éclairer les enjeux contemporains de la Nouvelle-Calédonie.

Son parcours, de leader charismatique à résistant légendaire, puis à martyr de la cause kanak, illustre parfaitement les défis auxquels furent confrontés les peuples autochtones du Pacifique au XIXe siècle. La modernité de ses stratégies politiques, sa capacité à fédérer au-delà des clivages tribaux et sa vision à long terme font de lui une figure d’une actualité saisissante.

Aujourd’hui, alors que les questions d’identité, de patrimoine et de réconciliation occupent une place centrale dans le débat public calédonien, l’exemple de Patchili offre une source d’inspiration précieuse. Il démontre qu’il est possible de rester fidèle à ses valeurs tout en s’adaptant aux défis de son époque, de résister sans renoncer au dialogue, et de lutter pour ses convictions jusqu’au sacrifice ultime.

La mémoire de Patchili nous rappelle que l’histoire n’est pas seulement affaire de dates et de faits, mais aussi de courage individuel et de détermination collective. Son héritage invite chaque génération à s’interroger sur ses propres responsabilités face aux injustices et sur sa capacité à défendre les valeurs essentielles de dignité et de respect mutuel.