Vous venez de recevoir vos analyses de sang et votre taux de fer ou de ferritine vous inquiète ? Pas de panique ! Nos grands-mères connaissaient déjà des astuces simples et naturelles pour réguler le fer dans l’organisme. Bien avant l’avènement de la médecine moderne, elles utilisaient des plantes, des épices et des habitudes alimentaires spécifiques pour maintenir un équilibre optimal.

L’excès de fer, aussi appelé hyperferritinémie, touche de nombreuses personnes aujourd’hui. Les causes peuvent être multiples : prédisposition génétique, alimentation trop riche en fer héminique, ou encore certaines pathologies. Heureusement, la nature nous offre des solutions douces et accessibles pour accompagner la régulation de ce minéral essentiel.

Dans cet article, vous découvrirez 7 remèdes de grand-mère éprouvés pour faire baisser naturellement votre taux de fer, ainsi que des conseils pratiques pour optimiser votre alimentation et votre mode de vie.

Les plantes traditionnelles pour réguler le fer dans l’organisme

L’ortie : le champion de la détoxification

L’ortie figure parmi les remèdes les plus anciens et les plus efficaces pour éliminer l’excès de fer dans l’organisme. Cette plante aux propriétés diurétiques et dépuratives exceptionnelles était déjà utilisée par nos ancêtres pour purifier le sang et soutenir les fonctions hépatiques.

Son action se base sur sa richesse en composés naturels qui favorisent l’élimination des toxines et des minéraux en excès via les voies urinaires. L’ortie contient également des tanins naturels, ces molécules qui ont la capacité de se lier au fer et de limiter son absorption intestinale.

Pour préparer une infusion d’ortie, versez une cuillère à soupe de feuilles séchées dans une tasse d’eau bouillante. Laissez infuser 10 minutes, filtrez et consommez 2 à 3 tasses par jour, de préférence entre les repas. Cette cure peut être suivie pendant 3 à 4 semaines, avec une pause d’une semaine avant de reprendre si nécessaire.

Le pissenlit : l’allié du foie pour éliminer le fer

Le pissenlit mérite sa réputation de « nettoyeur du foie » grâce à ses propriétés hépatiques remarquables. Cette plante commune dans nos jardins possède une action spécifique sur la régulation du fer grâce à sa teneur élevée en vitamine C et en composés amers qui stimulent la production de bile.

La bile joue un rôle crucial dans l’élimination du surplus de fer par l’organisme. En stimulant sa production, le pissenlit facilite l’évacuation naturelle de ce minéral. De plus, ses propriétés diurétiques renforcent l’action détoxifiante générale.

Préparez une décoction en faisant bouillir une poignée de racines de pissenlit dans 500 ml d’eau pendant 15 minutes. Filtrez et buvez une tasse matin et soir, avant les repas. Les feuilles fraîches peuvent également être consommées en salade pour bénéficier de leurs bienfaits de manière plus douce.

La bardane et le rumex : duo gagnant contre l’excès de fer

La bardane et le rumex forment un tandem particulièrement efficace pour réguler les niveaux de fer dans l’organisme. La bardane, surnommée « herbe aux teigneux » par nos ancêtres, possède des propriétés dépuratives puissantes qui agissent en profondeur sur le système lymphatique et sanguin.

Le rumex, quant à lui, contient des oxalates naturels qui peuvent former des complexes avec le fer, limitant ainsi son absorption et favorisant son élimination. Ces deux plantes travaillent en synergie pour nettoyer l’organisme des métaux lourds et des minéraux en excès.

Pour une tisane combinée, mélangez une cuillère à café de racine de bardane séchée avec une cuillère à café de feuilles de rumex. Versez 250 ml d’eau bouillante et laissez infuser 12 minutes. Cette préparation se consomme une fois par jour, le matin à jeun, pendant 2 à 3 semaines maximum.

Les épices de grand-mère : curcuma et gingembre contre le fer élevé

Le curcuma : l’épice dorée aux propriétés régulatrices

Le curcuma représente l’un des remèdes les plus précieux transmis par la sagesse ancestrale pour réguler le fer dans l’organisme. Cette épice aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes exceptionnelles contient de la curcumine, un composé actif qui influence positivement le métabolisme du fer.

La curcumine agit selon plusieurs mécanismes : elle module l’expression de certaines protéines impliquées dans l’absorption du fer au niveau intestinal, et ses propriétés antioxydantes protègent les cellules des dommages causés par l’excès de fer libre. De plus, le curcuma stimule la production de bile, facilitant l’élimination naturelle du surplus de fer.

Préparez un « lait doré » traditionnel en mélangeant une cuillère à café de curcuma en poudre dans une tasse de lait végétal chaud (amande, coco ou avoine). Ajoutez une pincée de poivre noir pour améliorer l’absorption de la curcumine, et une cuillère à café de miel si désiré. Consommez cette boisson 30 minutes avant le coucher, 4 à 5 soirs par semaine.

Le gingembre : stimulant naturel de l’élimination

Le gingembre complète parfaitement l’action du curcuma dans la régulation du fer. Cette racine épicée stimule la circulation sanguine et lymphatique, favorisant ainsi l’élimination des toxines et des minéraux en excès. Ses composés actifs, notamment les gingérols, possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui soutiennent le fonctionnement hépatique.

Traditionnellement, nos grands-mères préparaient des infusions de gingembre frais pour « nettoyer le sang » et stimuler les fonctions digestives. Cette approche s’avère particulièrement judicieuse car un système digestif optimisé régule mieux l’absorption des nutriments, y compris celle du fer.

Pour une infusion synergique curcuma-gingembre, râpez 2 cm de racine de gingembre frais et mélangez avec une cuillère à café de curcuma en poudre. Versez 300 ml d’eau bouillante, laissez infuser 8 minutes et filtrez. Ajoutez le jus d’un demi-citron et une cuillère à café de miel. Cette préparation se consomme tiède, une fois par jour, de préférence entre les repas.

Modifier son alimentation : les conseils nutritionnels de nos aïeules

Limiter les aliments riches en fer héminique

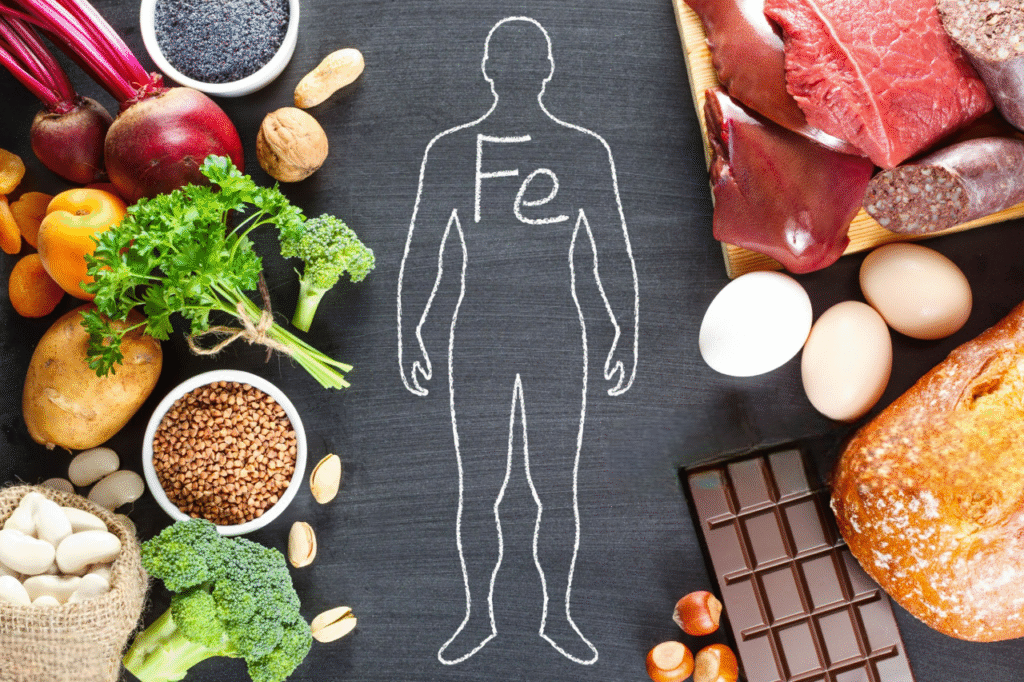

Nos grands-mères savaient instinctivement quels aliments éviter lorsque le fer s’accumulait dans l’organisme. Elles limitaient naturellement la consommation d’aliments riches en fer héminique – cette forme de fer directement assimilable par l’organisme que l’on trouve dans les produits d’origine animale.

Les aliments à consommer avec modération incluent la viande rouge (bœuf, agneau, porc), les abats (foie, rognons, cœur), le boudin noir et les fruits de mer. La recommandation traditionnelle consistait à ne pas dépasser 2 à 3 portions de viande rouge par semaine, privilégiant les viandes blanches et les poissons moins riches en fer.

Cette approche alimentaire ancestrale trouve aujourd’hui une justification scientifique : le fer héminique présente un taux d’absorption de 15 à 35%, contre seulement 2 à 20% pour le fer non héminique d’origine végétale. En réduisant l’apport en fer héminique, on diminue mécaniquement la charge ferrique de l’organisme.

Il convient également d’éviter temporairement les aliments enrichis en fer (certaines céréales du petit-déjeuner, farines enrichies) et de lire attentivement les étiquettes des compléments alimentaires multivitaminés qui contiennent souvent du fer ajouté.

Augmenter la consommation d’aliments « chélateurs » de fer

La sagesse populaire recommandait d’augmenter certains aliments capables de « capturer » le fer et de limiter son absorption. Ces aliments contiennent des composés naturels appelés chélateurs, qui se lient au fer et favorisent son élimination.

Les polyphénols présents dans le thé vert, le thé noir, le café et le cacao constituent d’excellents chélateurs naturels. Nos grands-mères avaient l’habitude de boire du thé après les repas, une pratique qui limite effectivement l’absorption du fer alimentaire. Les tanins contenus dans ces boissons forment des complexes insolubles avec le fer, réduisant sa biodisponibilité.

Les phytates, présents dans les céréales complètes (riz complet, avoine, sarrasin), les légumineuses et les oléagineux (amandes, noix, graines de tournesol), constituent une autre famille de chélateurs efficaces. Ces composés se lient au fer dans l’intestin et limitent son passage dans la circulation sanguine.

Intégrez quotidiennement : une portion de céréales complètes au petit-déjeuner, une poignée d’amandes ou de noix en collation, et une tasse de thé vert entre les repas. Cette stratégie alimentaire douce mais constante contribue progressivement à la régulation du fer.

Les habitudes de vie traditionnelles pour réguler le fer

Le don de sang : la méthode ancestrale d’équilibrage

Le don de sang représente l’une des méthodes les plus anciennes et les plus efficaces pour réduire naturellement l’excès de fer dans l’organisme. Bien avant que la science moderne ne comprenne les mécanismes impliqués, nos ancêtres pratiquaient déjà des saignées thérapeutiques pour rétablir l’équilibre des « humeurs ».

Aujourd’hui, nous savons qu’un don de sang de 450 ml permet de réduire le niveau de ferritine d’environ 30 à 50 μg/L. Cette diminution correspond à l’élimination d’environ 200 à 250 mg de fer stocké dans l’organisme. Pour les personnes éligibles au don, cette pratique constitue un moyen sûr et altruiste de réguler leurs réserves ferriques.

La fréquence recommandée varie selon le profil : les hommes peuvent donner leur sang jusqu’à 4 fois par an (tous les 3 mois), tandis que les femmes peuvent le faire 3 fois par an (tous les 4 mois). Cette différence s’explique par les pertes naturelles en fer liées aux menstruations chez les femmes en âge de procréer.

Il est important de respecter les critères d’éligibilité au don (poids minimum de 50 kg, bonne santé générale, pas de voyage récent dans certaines zones) et de consulter son médecin pour vérifier que cette approche est adaptée à sa situation personnelle.

L’exercice physique : bouger pour éliminer le fer

Nos grands-mères savaient que l’activité physique régulière contribuait au maintien d’un bon équilibre corporel, y compris celui du fer. Le sport induit plusieurs mécanismes bénéfiques pour réguler les réserves ferriques de l’organisme.

L’exercice physique régulier entraîne une augmentation des pertes en fer par plusieurs voies : la sudation (élimination par la peau), les micro-hémorragies digestives liées à l’effort (notamment lors d’exercices d’endurance), et l’hémolyse d’effort (destruction naturelle de globules rouges). Ces pertes physiologiques contribuent à diminuer progressivement les stocks de fer.

L’activité physique stimule également la production d’hepcidine, une hormone qui régule l’absorption intestinale du fer. Plus les réserves sont importantes, plus la production d’hepcidine augmente, limitant naturellement l’absorption de nouveau fer alimentaire.

Les activités recommandées incluent la marche rapide (45 minutes, 4 fois par semaine), la natation, le vélo ou toute activité d’endurance modérée. L’objectif n’est pas la performance mais la régularité : 150 minutes d’activité physique modérée par semaine constituent un excellent point de départ pour optimiser l’équilibre ferrique.

Limiter l’alcool : retrouver l’équilibre hépatique

La modération, voire l’arrêt de la consommation d’alcool, constituait un pilier des conseils de santé traditionnels, particulièrement pertinent dans le cas d’un excès de fer. L’alcool interfère avec le métabolisme du fer selon plusieurs mécanismes néfastes.

L’éthanol augmente l’absorption intestinale du fer et diminue la production d’hepcidine, l’hormone régulatrice du métabolisme ferrique. Cette double action favorise l’accumulation progressive de fer dans les tissus, notamment au niveau hépatique. De plus, l’alcool génère un stress oxydatif qui potentialise les effets délétères du fer libre sur les cellules.

Réduire sa consommation d’alcool permet au foie de retrouver ses capacités naturelles de régulation et d’élimination. Les recommandations actuelles préconisent de ne pas dépasser 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre pour les femmes, avec au moins 2 jours d’abstinence par semaine.

Pour les personnes présentant un excès de fer significatif, une période d’abstinence complète de 2 à 3 mois peut être bénéfique pour permettre au foie de se régénérer et de retrouver ses fonctions optimales de régulation du fer.

Recettes traditionnelles d’infusions et de jus détoxifiants

Infusion « chasse-fer » aux 4 plantes

Cette recette traditionnelle combine les propriétés de quatre plantes complémentaires pour créer une synergie détoxifiante particulièrement efficace contre l’excès de fer. Nos grands-mères mélangeaient instinctivement des plantes aux actions différentes mais convergentes.

Ingrédients pour 1 litre d’infusion :

- 2 cuillères à soupe de feuilles d’ortie séchées

- 1 cuillère à soupe de racine de pissenlit séchée

- 1 cuillère à café de feuilles de bardane séchées

- 1 cuillère à café de rumex séché

Préparation : Mélangez toutes les plantes dans un récipient hermétique. Pour préparer l’infusion, versez 1 litre d’eau bouillante sur 3 cuillères à soupe du mélange. Couvrez et laissez infuser 15 minutes. Filtrez soigneusement et conservez au réfrigérateur maximum 48 heures.

Posologie : Buvez une tasse tiède 3 fois par jour, 30 minutes avant les repas, pendant 3 semaines. Respectez une pause d’une semaine avant de reprendre une nouvelle cure si nécessaire.

Jus de citron au persil : le cocktail vitaminé anti-fer

Le jus de citron au persil représente un remède simple mais redoutablement efficace pour limiter l’absorption du fer tout en apportant des nutriments essentiels. Cette préparation traditionnelle combine la vitamine C du citron (qui peut paradoxalement limiter l’absorption du fer à hautes doses) avec les propriétés diurétiques du persil.

Ingrédients pour 1 verre :

- Le jus de 2 citrons bio

- 1 bouquet de persil frais (environ 30 g)

- 200 ml d’eau filtrée

- 1 cuillère à café de miel (optionnel)

Préparation : Lavez soigneusement le persil et mixez-le avec l’eau filtrée dans un blender puissant. Filtrez le mélange à travers un linge fin pour éliminer les fibres. Ajoutez le jus de citron fraîchement pressé et le miel si désiré. Mélangez bien et consommez immédiatement.

Utilisation : Buvez ce jus à jeun le matin, 3 à 4 fois par semaine maximum. Cette cure ne doit pas dépasser 2 semaines consécutives en raison de l’acidité du citron qui pourrait irriter l’estomac sur le long terme.

Précautions et conseils pour une approche sécurisée

Quand consulter un professionnel de santé

Bien que les remèdes de grand-mère soient généralement sûrs, certaines situations nécessitent impérativement un suivi médical professionnel. Un excès de fer peut révéler des pathologies sous-jacentes comme l’hémochromatose héréditaire, une maladie génétique qui nécessite une prise en charge spécialisée.

Consultez votre médecin si :

- Votre taux de ferritine dépasse 500 μg/L chez l’homme ou 300 μg/L chez la femme

- Vous présentez des symptômes comme une fatigue chronique, des douleurs articulaires, une pigmentation anormale de la peau

- Vous avez des antécédents familiaux d’hémochromatose

- Vous prenez des médicaments qui pourraient interagir avec les plantes

Le médecin pourra évaluer la cause de l’excès de fer, prescrire des examens complémentaires si nécessaire et valider l’utilisation des remèdes naturels en complément du traitement conventionnel.

Interactions et contre-indications importantes

Certaines plantes peuvent interagir avec des médicaments ou être contre-indiquées dans certaines situations. L’ortie, par exemple, peut potentialiser l’effet des médicaments anticoagulants et des diurétiques. Le pissenlit est déconseillé en cas de calculs biliaires ou d’obstruction des voies biliaires.

Contre-indications principales :

- Grossesse et allaitement (pour la plupart des plantes citées)

- Insuffisance cardiaque ou rénale sévère (plantes diurétiques)

- Allergie connue aux plantes de la famille des Astéracées (pissenlit, bardane)

- Traitement anticoagulant (ortie, curcuma à forte dose)

Commencez toujours par de petites quantités pour tester votre tolérance et respectez les dosages recommandés. En cas de doute, demandez conseil à un pharmacien ou à un phytothérapeute qualifié.

Conclusion : retrouver l’équilibre naturellement

Les remèdes de grand-mère pour faire baisser le fer offrent une approche douce et naturelle pour accompagner la régulation de ce minéral essentiel. De l’ortie détoxifiante au curcuma anti-inflammatoire, en passant par les modifications alimentaires et les habitudes de vie saines, ces solutions traditionnelles ont fait leurs preuves à travers les générations.

L’efficacité de ces méthodes naturelles réside dans leur approche globale : elles ne se contentent pas de traiter un symptôme, mais soutiennent l’ensemble des fonctions corporelles impliquées dans le métabolisme du fer. La combinaison d’infusions dépuratives, d’une alimentation riche en chélateurs naturels et d’un mode de vie actif constitue une stratégie cohérente et durable.

N’oubliez pas que la patience reste votre meilleure alliée : contrairement aux traitements médicamenteux qui agissent rapidement, les remèdes naturels nécessitent du temps pour exercer leurs bienfaits. Comptez 6 à 8 semaines minimum pour observer les premiers résultats sur vos analyses de sang.

Votre corps possède une sagesse innée et des capacités d’autorégulation remarquables. En lui offrant les bons outils naturels et en adoptant des habitudes de vie équilibrées, vous l’aidez à retrouver son équilibre optimal. Commencez dès aujourd’hui par intégrer une ou deux de ces solutions dans votre quotidien, et laissez la nature faire son œuvre.